A hombros de gigantes (peludos)

Aunque ya escribí un artículo sobre evolución, me gustaría ahondar un poco en la concreta evolución del ser humano. Saber quiénes somos, al menos a mí, me exige saber quiénes éramos.

Como ya dije en su día y querría recalcar, el hábito no cambia la genética. Una jirafa no tiene el cuello largo porque habituara a estirar el cuello para llegar a las ramas más altas. Solo las mutaciones fortuitas que aportan una ventaja competitiva sobre los demás individuos y, además, pueden transmitirse, son las que se imponen y cambia la genética de la especie. En el caso de la jirafa, aquella cuya mutación le hizo tener el cuello más alto, pudo acceder a más comida, alimentarse mejor respecto de sus competidoras y, en último término, reproducirse mejor y transmitir dicha mutación.

Y en el ser humano, ¿qué paso? Permitidme empezar por el principio:

La Tierra nunca deja de moverse durante mucho tiempo. Hace unos seis millones de años, un amplio canal separaba el norte del sur de América, permitiendo que las corrientes marinas fluyeran desde el océano Atlántico al Pacífico. Pero las fuerzas tectónicas fueron acercando progresivamente a esos continentes, cerrando el canal y creando el istmo de Panamá. Aquello reorganizó el patrón mundial de las corrientes marinas, que a su vez afectó al clima global. En África, los verdes y frondosos bosques cedieron ante un paisaje más despoblado y seco. Algunas especies que estaban altamente especializadas para la vida en los árboles se extinguieron. Pero aquellos que fueron capaces de encontrar la forma de sobrevivir, independientemente de los retos que les plantease la vida, evolucionaron. Anteriormente, nuestros antepasados mamíferos tuvieron que escarbar para tener que evitar a los grandes depredadores que acechaban la superficie. Pero cuando los dinosaurios perecieron, se encontraron con la luz del sol y durante eones crearon nuevas vidas en las ramas de los árboles. Desarrollaron pulgares oponibles y pies para saltar de rama en rama, cruzando así las frondosas copas de los árboles donde podían satisfacer todas sus necesidades. También eran capaces de caminar erguidos, pero trayectos cortos. Con tantos árboles, no necesitaban ir muy lejos. Pero entonces empezó a hacer más frío y los árboles se despoblaron. Surgieron amplias praderas y nuestros antepasados se vieron obligados a atravesarlas en busca de alimento. Se necesita un conjunto de habilidades muy diferentes para sobrevivir en la sábana… Antiguamente, uno podía quedarse sentado en la rama de un árbol y observar a los felinos a una distancia prudente. Ahora, estaban jugando en un mismo y peligroso terreno. Los supervivientes fueron aquellos que desarrollaron la capacidad de desarrollar largas distancias sobre sus patas traseras y de correr cuando era necesario. Esto cambió la forma de observar el mundo. Las manos y los brazos dejaron de ser necesarios para caminar. Estaban libres para recoger comida y coger palos y piedras, que podían ser usados como armas y herramientas. Pensadlo: un cambio en la topografía de una pequeña zona de la Tierra a medio mundo de distancia, desvió las corrientes marinas. África empezó a ser un lugar más frío y más seco, donde la mayoría de los árboles no soportaron el nuevo clima. Los primates que vivían en ellos tuvieron que buscar otros hogares y, sin darnos cuenta, empezaron a usar herramientas para reconstruir el planeta.

Los cambios que permitieron alimentarse más y mejor para reproducirse y perpetuar una prole más numerosa, fueron los que terminaron imponiéndose a lo que somos hoy. Sin duda, somos la especie con mayor densidad encefálica del reino animal, y ello tiene un coste energético tremendo (también, el mayor del reino animal). Solo nuestro cerebro consume el 22% de la energía total que necesitamos para vivir. Es, de lejos, el órgano más caro que tenemos. El segundo órgano que más energía consume en nosotros (más bien sistema) y el primero en el resto de animales, es el aparato digestivo. Los herbívoros se llevan aquí la palma, y además sus intestinos son más largos que en los carnívoros. Digerir celulosa y fibras vegetales tiene un gran coste energético y requiere además de una gran superficie de absorción.

Con esto sobre la mesa, energía para el cerebro y las tripas, los australopitecos tenían el más largo de los tubos digestivos de nuestros antepasados más lejanos. Eran básicamente herbívoros y se alimentaban a base de frutas, tubérculos, hojas y yemas, y esporádicamente de algún pequeño animal (casi como los chimpancés actuales). ¿Cómo es que a partir de entonces el aparato digestivo se fue reduciendo a la vez que agrandando el cerebro? Está claro que tuvo que pasar algo para que parte de la inversión energética para digerir alimentos fuera a parar a nuestra castaña. Y eso fue un cambio (y mejora) de la alimentación.

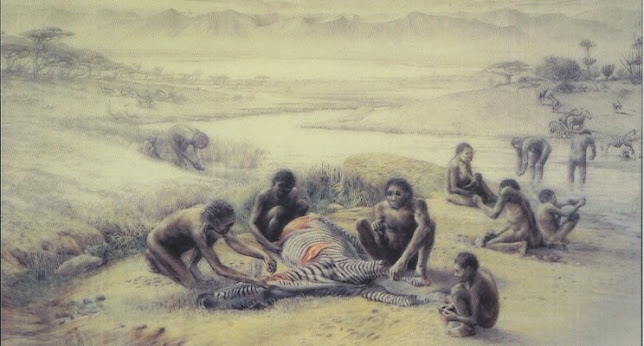

Los australopitecos solían romper frutos secos como las nueces con piedras. Pero hay que imaginarse la enorme sequía del África oriental donde habitaban estos primeros australopitecos hace unos 4 millones de años. Recolectar alimento de los menguados árboles no era fácil. Es posible que a algún australopiteco se le ocurriera utilizar ese pedrusco no para romper los escasos frutos secos que ya no encontraban, sino para romper los numerosos huesos de cadáveres que había en la sabana. Y es que, en el interior de esos huesos está el tuétano, compuesto a base de grasa muy calórica y nutritiva. Obviamente, esto sería un comportamiento extraño entre el grupo de australopitecos, pero si algo hemos aprendido de los grandes simios es el aprendizaje por medio de una transmisión de conocimiento no genética: la enseñanza. Generación a generación los australopitecos supieron cómo alimentarse mejor y así sobrevivir. Pero, y he aquí de nuevo una posible confusión, “el hábito no cambió su fisionomía”. Lo que ocurrió fue que aquél mutante que presentó un tubo digestivo más corto no tuvo problemas en alimentarse. Incorporar el nutritivo tuétano a la dieta mantuvo dicha mutación y, lo que es más, el exceso de energía que su corto estómago no podía absorber pudo invertirlo en alimentar en por aquél entonces el segundo órgano más exigente, el cerebro.

Para no ser advertidos por los grandes depredadores de la sabana, los hambrientos australopitecos debían adentrarse a por sus sobras en los momentos cuando no estaban merodeando por ahí. Y ese momento era cuando el sol era tan abrasador que todos los animales se resguardan a la sombra de algún árbol, es decir, al mediodía. Salvo los australopitecos, nadie más se atrevía a estar a esas horas bajo el sol en busca de carroña. Pero nuestros antepasados, debido a la menor superficie de exposición al sol por su postura bípeda, podían. Y no solo por eso, sino que también debido al mayor número de glándulas sudoríparas para enfriar la piel, cuyo efecto era más notable en la piel con menos pelo. En efecto, aquellos con menos pelo y más glándulas sudoríparas soportaban mejor el calor. Huelga decir que no hablo aquí del pelo cabelludo, que éste sí que los protegía del sol que cae directo en nuestra cabeza y que era de máxima prioridad cubrirlo para que no se abrasaran el cerebro.

Solamente tenemos que darle al play y esperar millones de años hasta observar primates cada vez más desnudos y con un cerebro progresivamente más grande que permitiría crear herramientas y controlar el fuego de forma cada vez más sofisticada. Estos fueron los medios a través de los cuales la comida era mucho más variada y calórica, y la prole más fuerte y segura. Los alimentos ya no había que descuartizarlos a mordiscos, sino que las manos fueron cobrando cada vez más protagonismo para manipularlos. Así, la parte posterior del rostro (el hocico) encargado antaño de ello, de destrozar y manipular la comida antes de masticarla y tragarla, se fue relajando. Grosso modo, ya teníamos las manos para meternos el alimento listo en la boca. No se sabe aún si este achatamiento del rostro fue en parte o no facilitado por la bajada de la laringe (que posibilitó, de hecho, el habla). Como ya he dicho, se llegó a tal especialización de las manos porque éstas quedaron libres para manipular el entorno y no para desplazarse. La postura bípeda para ver por encima de las hierbas de la sabana y no ser sorprendido por algún depredador, unido al alargamiento del fémur para optimizar cada zancada, hicieron que los primates de nuestro linaje se convirtieran en auténticos caminantes exploradores.

La postura bípeda, por el contrario, tenía el inconveniente de estrechar la pelvis y, con ello, el orificio por donde salen los bebés. Éstos nacían con el cerebro y el cráneo incompletos, literalmente “hambrientos” para crecer a base de aprendizaje. Ello exigía buenos maestros y un cuidado exquisito, lo que reforzaba la unidad del grupo y los lazos familiares, tan necesarios para el desarrollo humano.

Poco a poco, sobrevivir y reproducirse estaba asegurado y el medio natural dejó de ser la principal presión selectiva de nuestra especie, hace unos dos millones de años, con Homo habilis. La "jungla" pasó a ser el propio grupo humano que exigía cerebros más complejos para sobrevivir en sociedad. Anticiparse a los vaivenes del semejante, saber liderar o ser útil exigía cada vez más empatía y artimañas para no quedarte atrás y morir.

El resto, ya más o menos os lo imagináis. La Tierra ha dado forma a curso del destino de los humanos, pero también lo ha hecho posible la fuerza invisible de mundos lejanos y el ingenio.

Comentarios

Publicar un comentario